一、传统工程管理是否已走到尽头?

在建筑工地现场,工程师小王正面对堆积如山的图纸和验收单:一份桩基检测报告被误放入装饰工程档案盒,某项目因材料检验报告缺失导致验收延迟三个月,多个分包单位因信息不同步重复采购钢材造成百万元损失……这些场景折射出一个尖锐的问题——在工程规模扩大、技术复杂度飙升的今天,靠人工表格和纸质档案能否真正实现高效管理?

数据显示,2024年我国建筑业因资料管理混乱导致的返工成本高达380亿元,相当于每座跨海大桥的建造成本。当传统管理模式遭遇数字化转型浪潮,"高效智能革新体验:工程资料软件精准管控工程全流程"已成为破局关键。这种变革不仅是工具迭代,更是工程管理范式的根本转变。

二、资料管理如何突破时空壁垒?

某央企在杭州亚运会场馆建设中,应用泛普软件后实现了惊人转变:3万份工程文件通过智能分类引擎自动归档,关键工序验收资料调取时间从2小时缩短至15秒,资料员工作量下降40%。这揭示了现代工程软件的核心突破点——构建数字神经网络,让工程资料在虚拟空间自由流动。

更值得关注的是某机电安装企业的实践:通过益企工程云的BIM模型集成功能,将设备参数、安装记录与三维模型实时关联。当工人扫描管道二维码时,即刻调取材质证明、焊接记录等全套资料,质量问题追溯效率提升300%。这种"数字孪生+资料穿透"模式,正在重塑工程管理的底层逻辑。

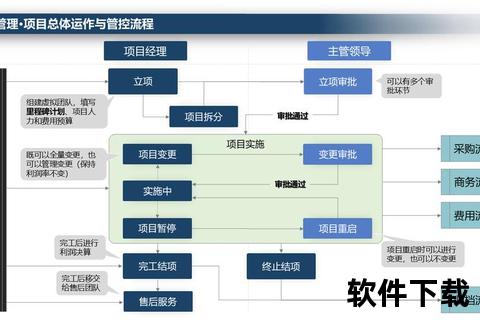

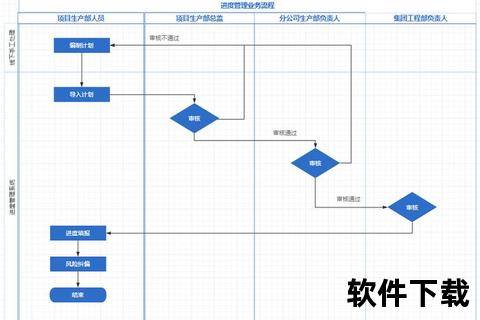

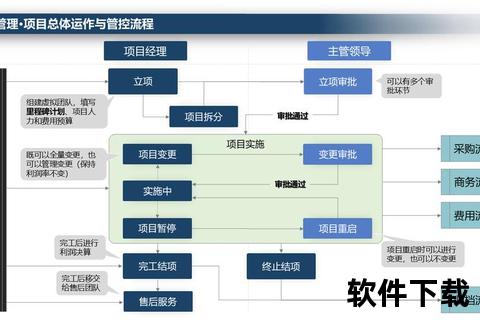

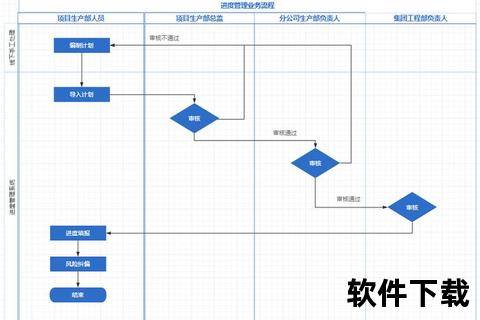

三、流程管控能否实现动态优化?

上海某超高层项目使用Worktile系统后,暴露出传统管理难以察觉的流程黑洞:混凝土浇筑审批平均耗时72小时,其中68%时间耗费在跨部门文件流转。系统植入智能路由算法后,通过自动匹配审批权限、预设材料完整性校验规则,将流程压缩至8小时。

更精妙的是AI预警机制的应用。某桥梁工程通过PingCode的机器学习模块,在桩基施工阶段即预测到资料完整性风险:系统分析2000个同类项目数据后,提前3个月预警可能缺失的岩土检测报告,避免返工损失超千万元。这种"预测式管理"标志着工程管控进入智能时代。

四、风险防控怎样做到未雨绸缪?

深圳地铁12号线建设中发生的案例极具警示意义:某区间隧道初支资料与监测数据存在时间逻辑错误,工程软件通过时空校验算法及时报警,避免了一起可能的质量事故。这背后是斯维尔大数据平台在发挥作用——其构建的120万条工程特征数据库,可实现实时合规性校验。

更前沿的探索来自某核电站建设项目:应用NVIDIA NeMo框架开发的智能审查系统,不仅能识别资料缺项,还能通过自然语言处理技术发现验收描述中的矛盾点。在最近一次穹顶吊装资料审查中,系统发现3处隐蔽工程记录与设计变更文件存在逻辑冲突,及时拦截了重大安全隐患。

破局之路:数字化管理的三重跃迁

要实现"高效智能革新体验:工程资料软件精准管控工程全流程",建议工程企业分三步走:

1. 选型适配:大型项目首选具备BIM集成能力的平台(如益企工程云),中小项目可选用模块化组合的SaaS服务(如Worktile)[[32][35]]

2. 人才再造:培养既懂工程技术又掌握数字工具的复合型人才,某省级建工集团通过"数字工匠"培训计划,使软件使用效率提升130%

3. 生态共建:与软件厂商建立联合创新实验室,某央企与泛普软件合作开发的智能印章系统,将用印错误率从7%降至0.3%

当AI开始自动生成工程周报、区块链技术确保资料不可篡改、AR眼镜实现现场资料实时核验,我们正见证工程管理领域的"工业革命"。这场变革不仅关乎效率提升,更是在重构工程建设的世界观——每个螺栓的扭矩数据、每立方混凝土的养护记录,都在数字空间中获得永生,最终汇聚成中国建造的智慧基因。