一、退款流程的复杂性与玩家困境

在《征途》系列手游中,充值后的退款诉求往往成为玩家与官方拉锯战的起点。以一位玩家在微博控诉的经历为例,其账号因涉嫌“黑卡”被冻结后,官方提出两种解封方式:一是充值520元保证金,二是手持身份证拍摄澄清视频。这种将用户隐私与经济门槛绑定的操作,暴露出游戏厂商对玩家权益的漠视。更令人无奈的是,退款流程往往隐藏于层层入口之后,玩家需自行登录平台、填写订单号、等待审核,而成功率却极低。例如《征途2》虽标明退款需通过客服电话或平台入口申请,但实际操作中常因“超过有效期”“凭证不足”等理由被驳回。

这种复杂化的设计背后,是游戏厂商对用户心理的精准把控。玩家在充值瞬间享受的“一键消费”便利,与退款时的繁琐流程形成鲜明对比。有数据显示,仅《蛋仔派对》一款游戏的未成年充值纠纷案例中,退款成功率不足50%,而类似机制在《征途》系列中更为严苛。更讽刺的是,部分版本如《绿色征途》虽设立“未成年全额退款”通道,但要求家长提供身份证明、支付流水、亲子关系证明等多项材料,其审核标准之严苛,让许多农村家庭因“文化程度不足”而被迫放弃。

二、举证困境与平台责任缺失

在维权过程中,玩家往往陷入“自证清白”的悖论。一位家长发现孩子通过微信零钱充值2万元后,因孩子删除消费记录,仅能追回平台承认的9000元流水,剩余款项因“无法证明消费主体”而石沉大海。这种现象在《征途》系列中尤为突出,其账号系统与支付渠道的绑定设计,使得未成年玩家可绕过实名认证直接消费。例如《征途手游》的“设备租赁”功能,允许账号快速达到主流等级,这种机制虽降低游戏门槛,却为未成年人误充值埋下隐患。

游戏厂商对支付环节的“技术性纵容”更值得警惕。据《征途2》玩家反馈,游戏内嵌的“48小时充值测试”规则中,金子返还比例与充值金额挂钩,最高可获200%返利。这种诱导性经济模型,配合“一键登录”的便捷支付,极易导致非理性消费。而当玩家试图维权时,客服常以“账号共享可能性”“设备异常”等模糊理由推诿,甚至要求提供远超合理范围的隐私信息,例如某案例中玩家被要求提交半年内的全部网络活动日志。

三、法律真空与维权路径探索

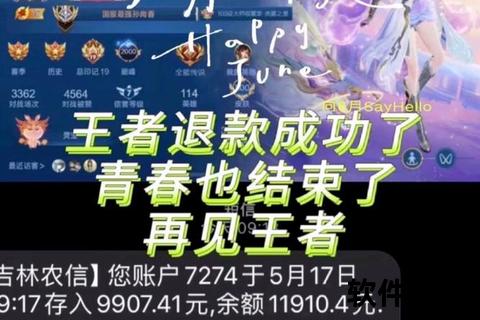

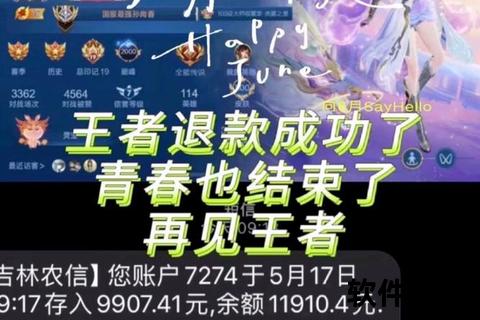

当前游戏退款纠纷的解决,更多依赖玩家个体的“持久战”策略。湖南谭女士的经历颇具代表性:她通过12315平台投诉网易雷火与苹果公司,经历数十次申诉、两次金额比例调整,耗时两个月才追回90%款项。这种成功案例的背后,是普通玩家难以承受的时间成本与心理压力。而法律层面,《网络安全法》《未成年人保护法》虽明确规定网络游戏需设置消费提醒和退款机制,但对具体执行标准、审核时限、举证责任等关键问题仍存空白。

值得关注的是,部分玩家开始尝试集体诉讼路径。某维权群组收集的700余例《征途》相关充值纠纷中,最高单笔金额达13.47万元,群体性特征显著。法律界人士指出,这类案件可援引《消费者权益保护法》第二十六条,主张“格式条款中加重消费者责任的内容无效”。但现实中,游戏用户协议中“最终解释权归厂商所有”的条款,仍构成难以逾越的屏障。

四、行业反思与玩家自救指南

从《征途》系列的发展轨迹中,可窥见中国网游经济的深层矛盾。作为“免费游戏+内购制”的鼻祖,其创造的“国战”“装备租赁”“返利充值”等模式,本质是通过成瘾性设计最大化玩家付费意愿。财报数据显示,巨人网络2024年手游业务利润率达68%,远超行业平均水平,而这种盈利模式正以牺牲玩家权益为代价。

对于普通玩家,以下自救策略至关重要:立即启用支付平台的“未成年人模式”,关闭免密支付功能;定期检查游戏账号绑定信息,利用《绿色征途》等游戏的“设备解绑”功能降低风险;遭遇纠纷时同步进行多渠道投诉,包括12315平台、黑猫投诉及属地工商部门;警惕“第三方维权机构”诈骗,某案例显示,急于退款的家长曾被假律师骗取“手续费”数千元。

游戏经济与人本价值的博弈

《征途》手游退款纠纷的本质,是资本逐利逻辑与玩家基本权益的冲突。当游戏厂商将“付费漏洞”包装为“玩法创新”,当客服话术将责任转嫁给消费者,当法律救济滞后于技术发展,玩家群体的愤怒控诉已不仅是个体遭遇,更是整个数字娱乐产业必须正视的拷问。未来,亟需建立跨平台的消费数据共享机制、推行强制性的退款比例标准、完善游戏分龄标识制度,唯有如此,才能让“虚拟征途”不致成为“现实血泪”的注脚。