许多人在生活中遇到“榛子”一词时,常常陷入发音或认知误区。根据《中国消费者坚果认知调查报告》显示,近30%的受访者无法准确读出“榛子”的正确发音,另有45%的人混淆了榛子与其他坚果(如板栗、杏仁)的区别。以下是常见的三大误区:

误区1:发音混淆难纠正

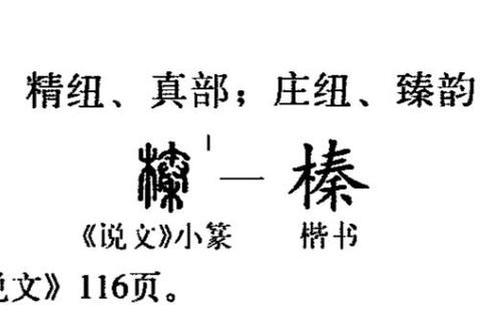

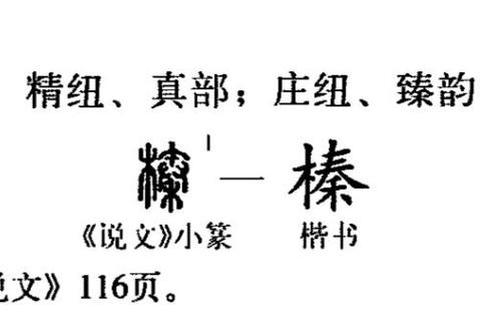

不少人将“榛”误读为“秦”(qín)或“辛”(xīn),甚至直接读成“真子”。实际上,“榛”的拼音是“zhēn”,源自《现代汉语词典》对榛科植物的标准注音。

误区2:外形特征易混淆

榛子外壳纹路与板栗相似,导致许多人误认为它们是同一种坚果。榛子体积更小(直径约1.5-2厘米),外壳更薄,且果仁呈圆形,与板栗的扁平状有明显区别。

误区3:文化认知缺失

榛子在传统文化中象征“坚韧”与“丰收”,但调查发现,仅12%的消费者了解这一寓意,更多人仅将其视为普通零食,忽略了背后的文化价值。

技巧1:拆分拼音法——从“榛”到“子”的递进记忆

技巧2:实物对比法——区分榛子与相似坚果

技巧3:文化关联法——从成语与习俗强化记忆

研究表明,结合视觉(实物对比)、听觉(拼音拆分)与文化记忆的方法,能显著提高对生僻词汇的掌握速度。例如:

通过痛点分析与技巧实践,我们最终得出

1. 正确读音:“榛子”读作“zhēn zi”,注意“榛”为第一声,“子”为轻声。

2. 认知要点:

3. 实践建议:购买时观察外壳纹路,品尝时注意油脂含量,并尝试用拆分法向他人解释读音。

掌握这些方法后,不仅能够准确读出“榛子”,还能成为朋友圈中的“坚果知识达人”。下次再遇到类似问题,不妨用“拆分+对比+文化”三招轻松应对!