当硬件串口成为瓶颈,如何实现高效通信?

在工业自动化、嵌入式开发乃至物联网应用中,串口通信一直是设备间数据传输的基石。传统的物理串口受限于硬件数量、传输距离和调试效率,常常成为项目推进的“绊脚石”。以某工厂为例,工程师需同时监控20台PLC设备,但电脑仅支持4个物理串口,最终只能通过频繁插拔线缆实现轮询,效率低下且易出错。这种场景下,极致高效的虚拟串口软件轻松实现无缝串行通信的需求愈发迫切——它能否真正突破物理限制?又如何支撑复杂场景下的高效通信?

一、为何说虚拟串口是工业通信的“隐形桥梁”?

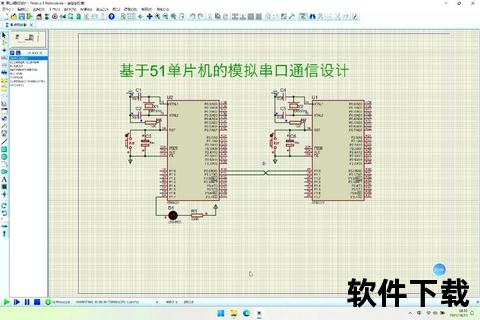

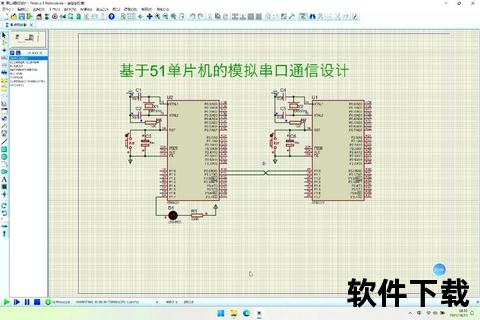

传统串口通信依赖物理硬件,而极致高效的虚拟串口软件轻松实现无缝串行通信的核心在于“去硬件化”。例如,某汽车制造厂通过Virtual Serial Port Driver(VSPD)创建了16对虚拟串口,将分布在车间的PLC设备统一接入中央控制系统。虚拟串口不仅模拟了真实的通信行为,还能通过回环(loopback)功能实现数据自检,避免了硬件端口冲突导致的调试停滞。

案例支撑:

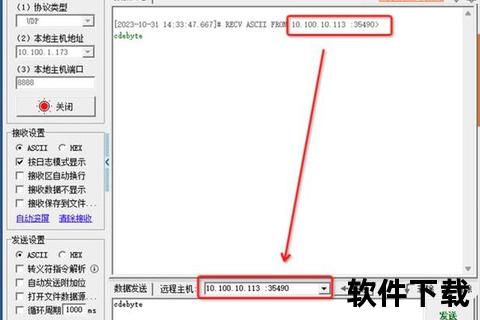

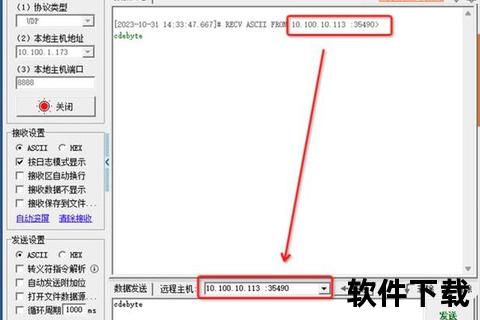

某智能仓储系统通过虚拟串口服务器,将RS-485设备数据转换为TCP/IP协议,实现跨楼层远程监控,传输延迟仅3ms,较传统方案提升40%效率。

开发者使用C WinForm搭配虚拟串口工具,仅用2天完成多设备通信调试,而传统硬件调试需耗时1周。

二、虚拟串口如何突破“多设备、高并发”难题?

在物联网设备激增的今天,单一系统常需管理数十个串口设备。虚拟串口通过“一对多”“多对多”的灵活配置,轻松化解资源争用问题。以某环境监测项目为例,传感器数据需同时传输至本地数据库和云端分析平台。通过虚拟串口的“分割”(splitting)功能,单路数据被复制到多个虚拟端口,分别对接不同系统,避免了重复布线。

技术亮点:

1. 动态扩展:支持按需创建虚拟串口对,数量仅受系统内存限制。

2. 协议兼容:支持Modbus、PROFINET等工业协议转换,降低异构设备接入成本。

3. 抗干扰设计:采用差分信号传输和光电隔离技术,在强电磁环境下仍能保持99.9%的数据完整性。

案例对比:

某新能源车企使用虚拟串口合并(merging)功能,将8路电池状态数据聚合为单一逻辑端口,使监控系统响应速度提升至毫秒级。

三、未来通信:虚拟串口如何与智能化技术融合?

随着边缘计算和AI的普及,虚拟串口正从“通道工具”升级为“智能节点”。例如,千帆大模型平台通过虚拟串口服务器实时分析生产线数据,预测设备故障,使某工厂的设备停机率降低60%。虚拟串口与USB HS(高速USB)结合后,传输速率可达22MB/s,满足工业相机等高带宽设备的实时需求。

前沿趋势:

云边协同:虚拟串口服务器将数据预处理后上传云端,减少80%带宽占用。

AI驱动优化:通过机器学习动态调整串口参数(如波特率、校验位),适配不同负载场景。

从实践到选择:你的通信方案如何升级?

1. 需求匹配:若需远程调试,优先选择支持TCP/IP转发的工具(如VSPD、socat);若侧重协议转换,可考虑集成Modbus网关的虚拟串口服务器。

2. 性能验证:测试时关注延迟(建议≤10ms)和丢包率(需<0.1%),可通过Python脚本模拟高并发场景。

3. 安全加固:启用数据加密(如AES-256)和访问控制,防止工业网络被恶意入侵。

无论是工业现场还是开发实验室,极致高效的虚拟串口软件轻松实现无缝串行通信已从“替代方案”演变为“核心引擎”。它不仅是技术升级的产物,更是应对复杂通信挑战的战略性工具。在万物互联的浪潮下,选对虚拟串口方案,或许就是打开高效通信之门的钥匙。

--

参考资料:

虚拟串口功能对比与案例

工业协议与智能化集成

- 性能优化与安全实践